西夏碑与张澍,相隔七百年的邂逅

沉睡于黑暗中的一块石碑,与淡看浮名闲云野鹤的一位士人,相隔七百年后在凉州古刹中邂逅,这本身或许就是一份机缘,是冥冥中的自有安排。武威士人佼佼者张澍,这个骨子里清高雅致、满腹经纶的人,他放弃辛苦科考获得的身份地位,选择回乡著书立说,也许就是宿命里的牵绊。否则,他不会不顾寺里老少僧人阻拦坚持开启封固数十年的古亭,哪怕预言中说一经开启灾难来临,执着的张澍也毫不畏惧,凭借的是一腔孤勇和来自读书人反对讹言惑众的正义。那块黑暗里孤眠的石头,背负着诸多秘密不堪其重的石头,终于能够长抒胸臆,把满腹心事尽数吐露。

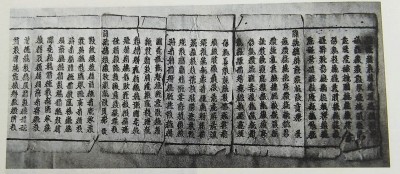

面对这块刻满文字的硕大石碑,饱读诗书的张澍与同行好友们面面相觑。横竖撇捺,字形方正,乍一看就是汉字,但细细瞧去竟无一人识得是何方“妖孽”。张澍不甘心,以他的见识这块碑的另一面必然还有玄机,便着人翻转来瞧。当碑面翻转过来,士人用手掌拂去尘埃,熟悉的勾画便氤氲出文化的香气,那是文字自带的馥郁芬芳。一目十行快速解读,惊喜犹如古寺禅茶层层晕染于舌尖,盛放于眼眸。张澍明白他找到的是怎样一件宝贝,那些神奇的文字定然就是消失了几百年的西夏文。

在中国古代史上,最为神秘的朝代并不是有神的远古和上古时代,而是距离我们不足千年的西夏。小学生接触历史课,学会的第一首历史朝代歌中如是说:三皇五帝始,尧舜禹相传;夏商与西周,东周分两段;春秋和战国,一统秦两汉;三分魏蜀吴,二晋前后延;南北朝并立,隋唐五代传;宋元明清后,皇朝至此完。朝代顺序表里没有西夏,仿佛这个政权不配入列正统历史。关于西夏不入史册一事,坊间传闻太多,各种版本的猜测更是扑朔迷离,一时令人莫辨东西。不论何种原因导致了西夏不入正史的结果,但不可否认的一点却是,整个两宋时期,甚至更早追溯到唐晚期,武威都没有在中原政权统辖之内,而是很早便沦为党项人的属地,西夏正式建立后还是其辅都。西夏灭亡后,武威又成为凉王阔端封地,在很长一段时间里,河西走廊与中原王朝呈现出两个阵营的分裂关系。武威作为西夏的陪都,于两宋时就是如此。

西夏,这个由党项人建立的政权,曾经叱咤西北两三百年,在李元昊称帝后先后传承十位皇帝,享有一百八十九年国祚的历史,算得上赫赫有名了。可偏偏就是这样一个一度与北宋、辽金并立的王朝,却没有入史,连带着一起消失的还有西夏文明。事了拂衣去,深藏功与名。西夏因此神秘,给后世留下无数传说……众多来自西夏的文物重见天日,人们惊叹于这个神秘王朝创造的文明同时,不由大感疑惑,难倒在西夏人自创的形似汉字的特殊文字前面。可以说,西夏文明中最神秘、最让人摸不着头脑的莫过于西夏文字。在西夏碑出土之前,在《番汉合时掌中珠》被发现以前,我们对于西夏文与西夏历史的了解,是那么地浅薄。

《番汉合时掌中珠》最早于1909年被俄国人科兹洛夫从黑水城盗掘而去,收藏在圣彼得堡俄罗斯科学院东方学研究所中。1912年由我国考古学者罗振玉偶然得见部分拓印,此后罗氏父子多方努力,从圣彼得堡大学教授伊凤阁处获得此书完整照片,历时十年整理抄写刊发《绝域方言集》,这本手写版“双语词典”工具书,成为当时学者们研究西夏文字的主要依据。至二十世纪七十年代末,学者陆宽田受邀访问俄罗斯,于列宁格勒东方学研究所之内,用先进摄像机拍摄了《番汉合时掌中珠》的全部内容,并在回国后进行了细致的整理研究,以高还原度、高精准度为要求正式出版了同名书籍,使得这部尘封近千年的“老古董”重新焕发光彩,为史学界研究西夏文字提供了依据。

然而,在《绝域方言集》合《番汉合时掌中珠》被发现以前,学界对西夏文的研究则来自一块石碑,即出土于武威清应寺的“重修护国寺感应塔碑”,俗称“西夏碑”。

西夏碑通篇记载着一个神奇的故事,大意是:凉州护国寺内有一座七层的佛塔,是阿育王以“奉安舍利”而建的八万四千座佛塔中的一座,后来因年久失修而毁坏。至前凉(314-376)时,张轨修宫殿正在此塔旧址之上。到张天锡时宫中屋“灵端”,张天锡即毁宫复塔。至西夏占领凉州,该塔仍完好无损,而且“灵应”更多。天祐民安三年(1092)冬,凉州发生大地震,导致塔身倾斜,正待维修时,发现此塔竟神奇地自行恢复原状了。为了旌表佛塔的“灵应”,西夏皇太后和皇帝崇宗李乾顺诏命重修此塔。天祐民安五年(1094)竣工后,遂立碑纪功,颂扬佛的灵应和西夏统治者的功德。

这番解读正是来自西夏碑汉文记叙的那一面,相对照的西夏文要表达的也是这一段故事。但是,碑中的西夏文和汉文所讲述的内容大体相同,但叙事顺序差别。两面的文字不是互译的,而是各自撰写,然后刻写上的。所幸,虽然西夏文和汉文的碑文在段落次序等方面不尽相同,但所记内容却基本一样,可以互相比较研究。因此,根据两面文字对照研究,张澍整理出一部分西夏文与汉字的互译参考。这是西夏文明消失几百年后,世人首次发现他们的文字,并得以清晰解读的见证。原来西夏有自己的文字,原来那些石窟中、悬崖边的“天书”就是西夏文? 研究西夏,追溯他们的过往,一时成为学界潮流。

据说,张澍当年满心踌躇,意欲编撰一部《西夏史》以填补史家空白,他收集到的相关史料有六大捆之多,已经整理编写的《夏书》手稿也有五捆。我们不知道所谓的“大捆”有多大,但能使得其家人认为废纸无用拿去当柴火烧,分量必然不轻。资料丢失,张澍郁郁不乐,只得剑走偏锋,从另一个角度去挖掘西夏,编写出了《西夏姓氏录》《西夏纪年》等。

《西夏姓氏录》收集了西夏有国期间的各种人物姓名、事迹等,有的还略加考释,是一部研究西夏历史、民族学的珍贵史籍;宣统元年(1909)著名的西夏学研究者罗振玉先生收在他出版的《雪堂丛刊》内。《西夏姓氏录》为张澍先生所著的

《姓氏五书》内容之一,《清史稿》还称“姓氏五书,尤为绝学”,可见此书的历史研究价值。《西夏纪年》全书共有两卷,详细记述考释了西夏党项羌拓拔思恭到元昊称帝后几代君主的历史纪年、重大事件等,收入他所著的《凉州府志备考》下。以上都是张澍发现西夏碑之后,对西夏学研究作出的贡献。西夏碑发现之后,张澍还作了四首诗,以记事咏怀。其中的一首为:“昔我曾编夏国书,未成而废感焚如。摩碑今日排尘土,译字何人辨鲁鱼? 野利仁荣为作者,曩霄兀卒亦参诸。艺林从此添新录,却笑兰泉箧未储。”诗中有遗憾,但更多的却是对译出西夏文的喜悦与自豪。

张澍不仅发现了全世界保存唯一完整的一通西夏文碑刻,还是近代确认、辨识西夏文字和西夏学研究的第一人,他的发现和研究为以后西夏学的研究和兴起奠定了基础。如果没有武威西夏碑的发现和张澍率先对西夏学的研究,世界西夏学的研究至少要推迟一个多世纪,只能眼看着柯兹洛夫盗掘黑水城拿走《番汉合时掌中珠》,然后再等待罗振玉去发现了。而在这中间的百余年当中,我们不敢假设会发生什么,会不会永久失传? 西夏的过往是否真的要埋葬在大漠深处,成为历史的永久缺憾?

我们现在对西夏的了解,以及对西夏文的研究,皆由张澍与西夏碑作为开端,再佐以散记在《宋史》《元史》与辽金史料当中的相关线索而来。西夏都城陷落后,因为蒙古军的屠城暴行,吓破了胆的西夏贵族们带着自己民族的书籍隐姓埋名远避他乡,他们与当地汉民族杂居通婚,慢慢融入新的生活,数代之后失去民族传承,本就没有来得及推广普及的西夏文彻底无人识得,归于“天书”之列,至清代,人们甚至怀疑到底有没有这么一种文字存在过。那些古老的民族如月氏、匈奴等是因为没有本民族的文字而消亡,但西夏不一样,即便有文字也没能得到长久传承,这是西夏最大的悲痛。七百年的等待,一朝得见天日,如果石碑有情绪,该是怎样的悲喜交加?

张澍说西夏文是由一个名叫野利仁荣的人创制,那是一个什么样的时代,又有着怎样的历史背景呢?故事又是说来话长。

西夏是我国历史上一个以党项族为主体的多民族杂居的地方割据王朝,本名大夏,又称白上国,宋代人称西夏。1038年元昊称帝,建都兴庆府(今宁夏银川),西凉府(今武威)为西夏辅郡。西夏地域“东尽黄河,西界玉门,南接萧关,北控大漠”。在最兴盛时辖二十二州,占有今甘肃大部,宁夏全部,陕西北部和青海、内蒙古的部分地区,“方圆二万余里”。它先后与辽、北宋及金、南宋鼎足峙立;虽称臣于这些王朝,却始终严拒外力伸入其境内,保持实际的独立,而且武力强大,为宋、辽、金各国重视和畏惧。西夏文是记录党项羌语言的文字,在元昊称帝前,野利仁荣便受命创制,时称番文、番书。

元昊大庆元年(1036),为了巩固民族语言文化,增强民族意识,将野利仁荣等仿汉字共创的六千多字,颁行境内,并尊为国字,广泛使用,“凡国内文艺诰牒尽易番书”。西夏曾用这种文字大量编纂字书和韵书,编写历史和法典,创作文学作品,翻译佛经和汉文典籍,从事文移

往来。从目前所看到的西夏文献文物就有:佛经、儒家典籍、文学作品、历史著作、字典辞书、官府文书、民间契约、杂记便条、法律典籍、兵法兵书、历日、占卜辞、医药处方和医书、官印、符牌、钱币、铜镜、瓷器、石窟题记、碑刻木牍、审判记录等。总之,社会生活的各个方面无所不包,凡是需要使用文字的地方,都有使用西夏文字的踪迹。因此可以看出,由于统治者的重视,西夏短时间内创造出来的新文字,很快在全国普及应用。

蒙古族兴起后,成吉思汗统率的蒙古铁骑灭西夏时,因为他的死与攻西夏都城兴庆府(今银川)城有关,这就使西夏遭到了征服者更加残酷的镇压,西夏的文化典籍毁坏殆尽。西夏文到清代以前尚无几人可知,从西夏碑文拓片中传世,及额济纳旗发现西夏文字典《番汉合时掌中珠》后,才有人开始研究西夏文的构造、文字和字意。至今西夏文石刻保存得较为完整的实物很少。护国寺感应塔碑“汉夏合璧”,便于相互比较研究,更是绝无仅有的,是研究中国古代少数民族文化极为可贵的重要实物资料。西夏碑现存于武威市文庙路的西夏博物馆内,是镇馆之宝,全国现存唯一的、保存最为完整的、西夏文与汉文对照文字最多的一块石碑,也是学界公认的迄今所见保存最完整、内容最丰富、最有研究价值的西夏碑刻。

短短的一篇碑文,长长的一段历史,黑色的石头与血色的大漠,在一个又一个方方正正的字迹里风云际会,西夏的剪影便在石碑的厚重里层层叠现。金戈铁马黄沙怒卷,轮廓分明的王朝终难抵岁月苍茫,当强盛与繁华消散而去,那个官场失意的书生大笑三声,醉倒在铁画银钩的文字中不愿醒来。腐朽寸寸断裂,光明步步生莲,到底开出过什么样的似锦繁花,世人唯有隔空断想。西夏,与我们相隔一千年彼此凝眸,试问可还有未竟的梦想、未愈的心伤? 微风轻叹,浅淡不语,仿佛听见千百种声音的交织低语,江山如梦,刀剑如梦,红尘亦如梦!

(本文摘自《武威传》,陈玉福、程勰著,新星出版社2023年9月第一版,定价:89.00元)